皆さんこんにちは

岡山県岡山市北区にある株式会社トーラスです(^^)/

本日は石積接着補強(モルダム)工事の

施工例を紹介したいと思います👏

谷積で表面上は問題がないように見えますが

隙間から内部の奥を覗いてみると結構な空洞が

広がっているのが分かり対策が必要との判断。

実際に計測してみると…

40㎝もの奥行が存在していました😲

ファイバースコープを使用し中の様子を

覗いてみると、内部に大きな空洞を発見!!

他の箇所でも同じような空洞がいくつもあり、石積表面にはらみも見受けられ、危険な状態が観察できました。今回の場所には石積内部から接着するモルダム工法が一番有効と判断し採用する事となりました。👀

内部の空洞が広がり、石積全体として不安定なためこのままでは、地震や大雨などの自然災害が来た際に石垣崩壊の恐れがあります。⚡🌀

石積内部にモルダムの注入をするのですが今回はいつもとは少し違うやり方で補強を行います。

現況

切石を谷積みしている状況で基底部から上部にかけてそり返りもあり、石積接合面が密に接触しており

設置当時はあったであろう裏込(割栗)、飼石が

長年の雨水により石積裏側の土砂が流されたために裏込石も奥側に落ち込み空洞が広がっている。

その為、石積表側接合面の篏合でもっている状況。

対応

目地全体をハツルやり方では不可と判断。

その為、石積表面の目地全てに注入を行うのではなく、要所、要所からのモルダムを注入し補強する事としました。

多くの場合と異なる箇所が2点あります

その他の工程は同じです

相違点①

ハツリ作業

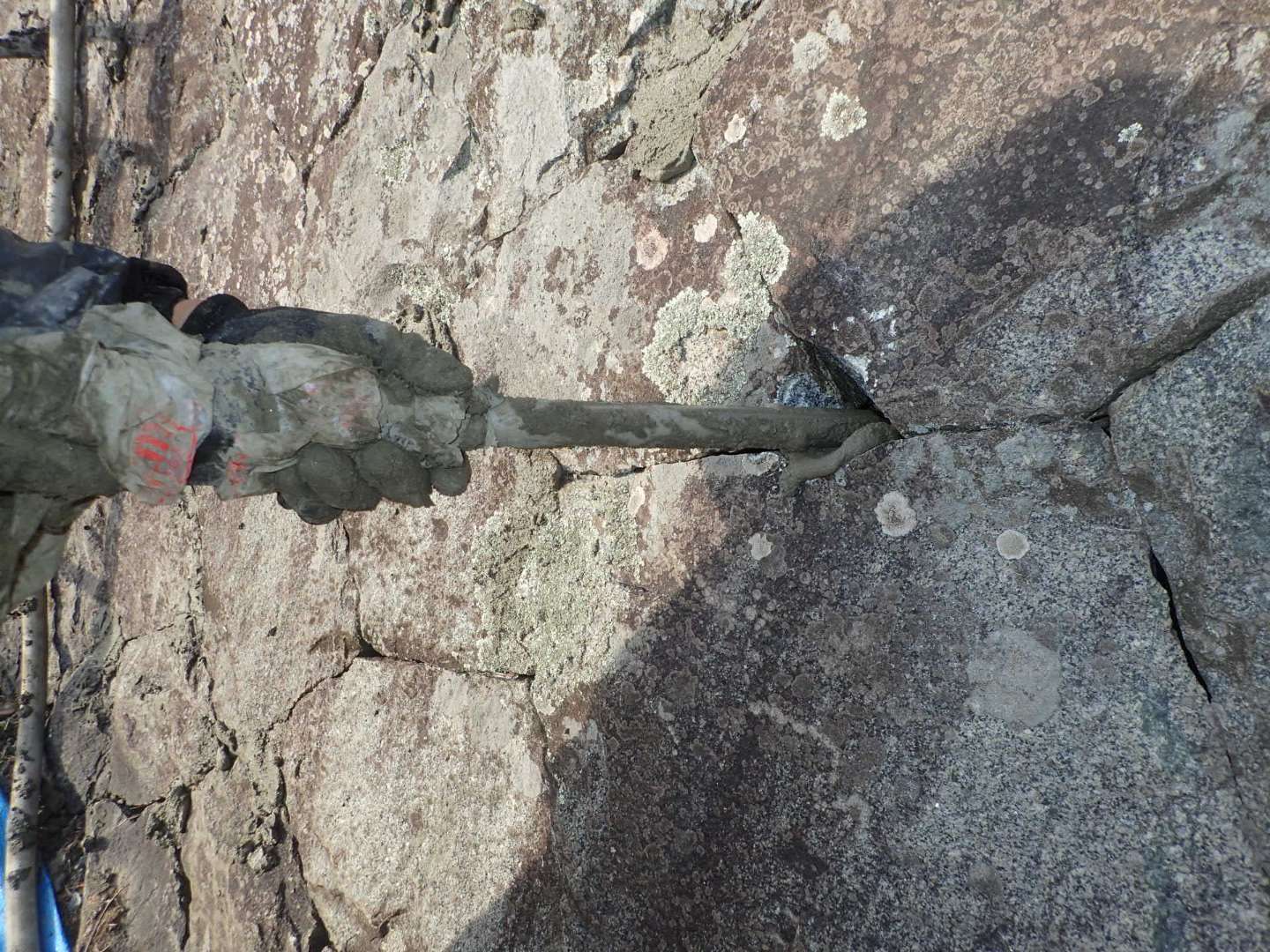

練り積み、空積みでも状況によって石同士の目地もハツりますが今回は空積みで奥が空洞で不安定な為、目地全体をはハツらず石同士の三点合わさった掛の浅い隙間を狙って注入口を設けます。

多くの場合(練り積み)

今回(空積み)

石積内部の洗浄

石積専用接着材(以下・・モルダム)を注入した際に奥までしっかり入るように土砂や草木ゴミなどを水を使って掻き出します。

この時不要な物が残らないよう時間をかけて内部を綺麗にします🧹

水抜き材の設置

あらかじめ等間隔に専用の水抜き材を入れることで、モルダム注入後に石積奥に水が溜まった時はそこから水が抜けるようにします☂

ヤシの繊維で作られており作業終了後は目立たないようギリギリでカットします✂

ユニレックス散布

モルダム工法専用の接着剤で注入したモルダムを石に接着しやすくするものです。

相違点②

モルダム注入

石積の目地全体からモルダムを注入するのではなくハツリ作業で広くした石同士の三点合わさった隙間からモルダムを奥に注入することで

施工箇所が目立つことなく補強が可能です♬

多くの場合(練り積み)

今回 (空積み)

最初に述べました通り、谷積で表面上は問題がないように見えますが、石積奥に空洞が広がり、実際にモルダムを注入してみると想定以上の空隙がありしっかりと補強する事ができました。

江戸時代に積まれたものだそうですが積み方がしっかりしている為、石積自体が崩れることなく中の土砂だけが流出してしまってようです。

全国各地、お城の石垣をはじめ、至るところに立派な石垣がありますが、ろくな道具も無い時代、先人たちの努力の結晶と頭が下がる想いです。

他の石積も色々見てきましたが、上位になるほどの危険度を持っていたことが分かりました。

改めて、パット見ただけではその石積がどれだけ危険であるかを測ることは出来ないことを再確認させられました。

⑤コテでの成形作業

内部までモルダムを注入した後は溢れている部分をコテで均します。

施工後